11 февраля нынешнего года Организация экономического сотрудничества и развития («ОЭСР») в окончательной редакции опубликовала рекомендации по трансфертному ценообразованию («ТЦО») для финансовых сделок – долгожданный документ и для латвийских налогоплательщиков, входящих в международные группы предприятий, налоговых консультантов и СГД. Поскольку в 2018 году мы уже неоднократно писали о проекте данных рекомендаций (19.09.2018), (10.10.2018), в новой серии статей приводим обзор изменений и актуальных новинок, появившихся в окончательной версии рекомендаций, а также обратимся к глобальным тенденциям и наиболее существенным аспектам, которые согласно рекомендациям ОЭСР необходимо учитывать при анализе финансовых сделок.

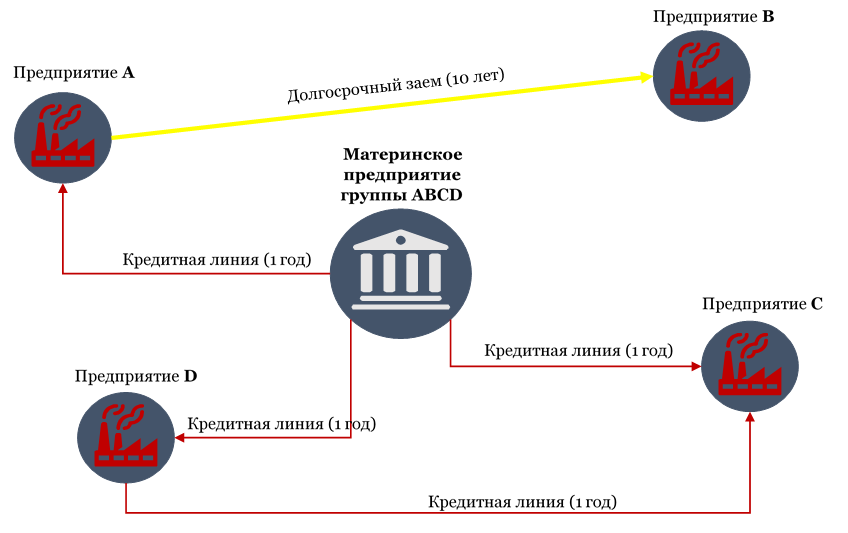

Идентификация финансовых сделок согласно рекомендациям ОЭСР по ТЦО

Если у Вас возникли какие либо комментарии к этой статье, просим отправить здесь lv_mindlink@pwc.com

Ваш вопросМы используем cookie-файлы для персонализации контента, улучшения пользовательского опыта и сбора статистики.

Нажимая «Принять все cookie-файлы», вы соглашаетесь на использование всех типов cookie-файлов. Если вы хотите выбрать, каких cookie-файлов мы можем использовать, выберите соответствующих.

Чтобы получить дополнительную информацию, вы можете ознакомиться с нашей «Политикой использования cookie-файлов».

Эти cookie-файлы обеспечивают работу веб-сайта, и отключить их нельзя. Обычно они применяются в ответ на производимые вами действия, т.е. на ваши запросы, например, установить настройки конфиденциальности или заполнить какие-либо формы и служат для того, чтобы сделать использование вами веб-сайта более удобным для вас. Вы можетe настроить свой браузер таким образом, чтобы он блокировал эти cookie-файлы или оповещал вас о них, но в этом случае некоторые компоненты сайта перестанут работать. Эти cookie-файлы не хранят данные, идентифицирующие личность.

Эти cookie-файлы помогают нам вести подсчет статистики количества посетителей и исследовать источники трафика, чтобы мы могли оценивать и повышать эффективность и удобство работы нашего сайта для вас. Они позволяют нам узнать, какие страницы являются самыми популярными или пользуются наименьшим интересом пользователей, каким образом посетители перемещаются по сайту. Вся информация, собираемая этими cookie-файлами, обобщается и, соответственно, является анонимной. Если вы запретите использовать эти cookie-файлы, мы не сможем отслеживать посещаемость сайта и не сможем регулировать его работу.

В целях продвижения своих услуг, сбора статистики и проведения исследований, PwC и MindLink.lv может размещать на других сайтах рекламу, которая будет видна вам. Cookie-файлы используются для того, чтобы сделать предложения ориентированными на вас и ваши интересы. Кроме того, они нужны для предотвращения частого появления одной и той же рекламы. Эти рекламные обращения предназначены исключительно для того, чтобы ознакомить вас с потенциально интересными для вас предложениями. PwC не продает ваши данные третьим лицам.